【告知】5/23震災フォーラムの開催について

3.11メモリアルネットワークでは、各地で伝承・防災に取り組む個人、団体が互いに学び合い、発災10年以降の継続と連携の意思を皆さまと共有する場として、フォーラムを開催いたします。

ここを「節目」にせず、次の10年やその先へどう伝え継ぎ、災害で命が失われない社会の実現に向け、皆さまと共に考え一歩踏み出す機会にしたいと考えております。

▼宮城県および仙台市独自の緊急事態宣言を受け、共催の東北大大学災害科学技術研究所と協議の上で4月18日に延期していていましたが、まん延防止等重点措置により、共催者および役員と協議し、5月23日に再延期させていただきます。

▼5月連休明けに、再度協議を行った結果、「完全オンライン開催」とすることに決定し、それに伴い開始時刻・プログラムの変更が生じました(下記の赤字箇所が変更となった部分です)。たびたび変更が生じ、ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

▼開催報告と当日の動画を追加しました。

フォーラム内容をYouTubeで公開しています

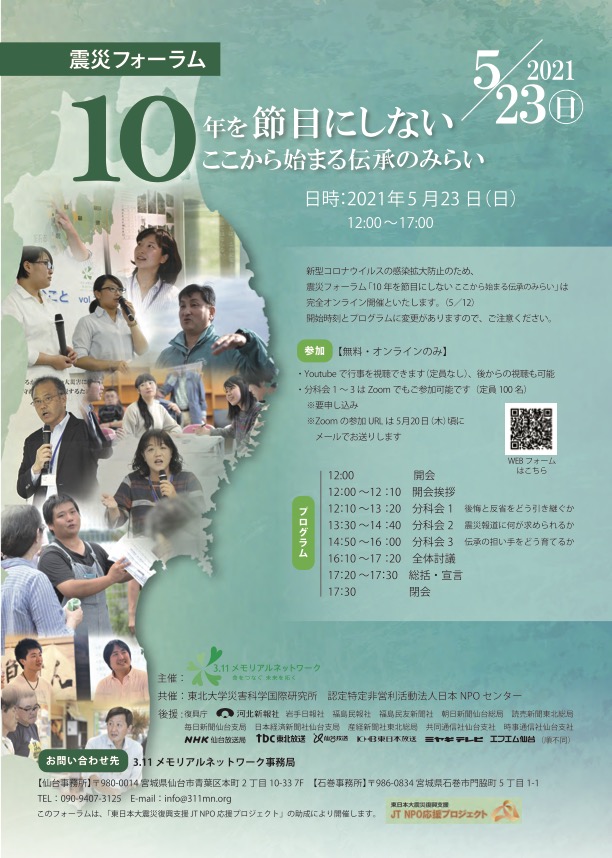

| 行事名 | 震災フォーラム 「10年を節目にしない ここから始まる伝承のみらい」 |

|---|---|

| 日時 | 2021年5月23日(日)12:00〜17:30 ※当初13:00開始予定でしたが、1時間早まり、12:00開始に変更となりました。 |

| 会場 | なし(完全オンライン開催) |

| 主催 | 3.11メモリアルネットワーク |

| 共催 | 東北大学災害科学国際研究所 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター |

| 後援 | 復興庁、河北新報社、岩手日報社、福島民報社、福島民友新聞社、朝日新聞仙台総局、読売新聞東北総局、毎日新聞仙台支局、日本経済新聞社仙台支局、産経新聞社東北総局、共同通信社仙台支社、時事通信社仙台支社、NHK仙台放送局、tbc東北放送、仙台放送、KHB東日本放送、ミヤギテレビ、エフエム仙台(順不同) |

| プログラム | 12:00 開会 12:10-13:20 分科会1「後悔と反省をどう引き継ぐか」 登壇 木村紀夫氏(大熊未来塾) 小野陽洋氏(いわき語り部の会) 進行 里見喜生氏(いわき湯本温泉 古滝屋) 13:30-14:40 分科会2「震災報道に何が求められるか」 登壇 石橋英昭氏(朝日新聞仙台総局) 永沼悠斗氏(大川伝承の会) 進行 菅井賢治氏(NHK仙台放送局) 14:50-16:00 分科会3「伝承の担い手をどう育てるか」 登壇 青木淑子氏(NPO法人富岡町3・11を語る会) 藤澤修氏(東日本大震災津波伝承館) 藤間千尋氏(公益社団法人3.11みらいサポート) 進行 佐藤翔輔(東北大学災害科学国際研究所) 16:10-17:20 全体討議 分科会1 里見喜生氏 分科会2 菅井賢治氏 分科会3 佐藤翔輔氏 情報提供 東日本大震災の伝承活動の現状(事務局) 有識者 今村文彦氏(東北大学災害科学国際研究所所長) 進行 武田真一(3.11メモリアルネットワーク共同代表) 17:20-17:30 総括・宣言 発表 藤間千尋(3.11メモリアルネットワーク共同代表) 17:30 閉会

※分科会のテーマ概要はこちらをご参照ください。 |

| ご参加 | 参加費:無料 参加方法: 1)全編YouTube Liveで視聴可能 ※参加人数制限無し 2)分科会はzoomミーティングで参加可能 ※各分科会100名程度 ・YouTubeのリンクは、開催日が近くなりましたら、このページにも掲載します。 ・お申し込みいただいた方には、5/20頃に分科会のzoom参加用URLをお送りいたします。(Zoomで参加いただくと、分科会の議論でお顔の表示、コメントやご質問が可能です。) ・完全オンライン開催となったため「会場参加」ができなくなってしまい、申し訳ありません。恐れ入りますが、ご理解のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 zoom参加ご希望の方は、以下のWEBフォームから申し込みをお願いいたします。 >>> お申し込みはこちら(Googleフォーム) |

| 注意事項 | 新型コロナウイルス感染症の状況により、開催方法変更または延期となる可能性があります。開催方法に変更が生じた場合には、WEBサイト、Facebook等でお知らせするとともに、すでにお申し込みいただいた方には、個別にメールを差し上げます。 |

| お問い合わせ先 | ご不明点、ご質問等ありましたら、事務局にご連絡ください。 090-9407-3125 / info@311mn.org ※@を半角にしてお送りください。 |

分科会の内容について

分科会① 後悔と反省をどう引き継ぐか

「あの時、このような判断をしておけばよかった。」人間には、必ず後悔がある。修正できる過ちは、未来の子供たちのために、2度と起こらないようにしていきたい。当時の悲惨さを思い出すことは、精神的につらいこと。しかし、課題に正面から向き合い、多くの方々に事実を伝え、それを共有することが使命と考える。良いことだけを伝えるだけではなく、反省すべきことも伝えていく必要がある。その覚悟や心構えを発表者に伺い、ともに考える。

分科会② 震災報道に何が求められるか

伝承にとってメディア、報道の役割は大きい。これまでの震災報道のあり方はどうだったのか、10年以降の震災報道には何が求められるのか。311MNが昨年来取り組んできた若者プロジェクト「メディアコラボ」の議論をベースに、メディア関係者と被災者、伝承活動関係者が意見交換し、持続的な震災伝承に必要な視点と取り組みについて考える。

分科会③ 伝承の担い手をどう育てるか

3.11の経験・教訓を後世へ伝え続け、未来の命を守るためには、被災経験がなくとも3.11を語り継ぐことのできる「担い手育成」が鍵となる。広島の次世代育成の取り組みが広く知られているが、東日本大震災の被災地でも、この10年の間に岩手・宮城・福島の各県で担い手育成の取り組みが始まっている。この分科会では、各県の関係者から、公的な震災伝承人材育成実践の状況を共有いただいた上で、今後の展望について議論を行う。

***